Les applications de l’intelligence artificielle (IA) reconfigurent en profondeur l’espace médiatique. Un nouveau paradigme informationnel émerge de la personnalisation algorithmique des contenus et de l’essor des médias synthétiques. Après les médias sociaux, les applications de l’IA générative représentent un nouveau défi pour l’éducation aux médias et à l’information.

Les usages des médias sociaux et des applications de l’intelligence artificielle (IA) reconfigurent rapidement et totalement l’écosystème informationnel de nos sociétés. La pérennité même des mass médias est menacée par les médias sociaux et les médias synthétiques.

L’éducation aux médias et à l’information, qui s’est constituée à l’époque où les mass médias «historiques» (presse, radio, télévision) régnaient sans partage, peine à s’adapter aux bouleversements continus et rapides de la numérisation de la société. Après les réseaux sociaux, le développement fulgurant des applications de l’intelligence artificielle générative pour le grand public, initié par ChatGPT en 2022, redessinent l’univers des médias et de leurs usages. L’éducation aux médias et à l’information doit être révisée pour prendre en compte le nouveau paradigme informationnel qui résulte de l’avènement des médias synthétiques.

Cette tâche s’avère complexe et difficile, alors que l’expertise en la matière fait largement défaut.

L’IA générative impacte la production, la diffusion et la réception d’information

L’avènement de l’IA générative dans le domaine de l’information et de la communication marque une rupture épistémologique et ontologique avec les techniques qui l’ont précédée.

La numérisation des contenus, l’informatisation des processus de production de l’information, le développement des réseaux de communication, et la généralisation de l’usage du smartphone par toute la population ont produit d’ores et déjà d’importants effets économiques, culturels et sociaux. Les interactions médiées par des algorithmes des individus entre eux et avec des machines à communiquer, ainsi que les applications de l’IA générative bouleversent maintenant l’expérience humaine et le rapport aux savoirs.

Les applications de l’IA générative permettent d’optimiser la recherche, l’analyse et le traitement de l’information (traduction, réécriture, synthèse…), ainsi que la création de contenus synthétiques de toute nature. Ce sont des textes et des documents audio-visuels (image, audio, vidéo) créés à partir de données existantes ou transformés au moyen d’algorithmes d’IA générative, par opposition avec des contenus ou documents produits par des humains ou enregistrés dans le monde réel, par exemple des dessins ou des photographies. Les agents conversationnels (chatbots), conçus pour simuler un dialogue avec un humain, sont la forme la plus aboutie de média synthétique reposant sur du contenu généré par des systèmes informatiques.

La diffusion à très large échelle de ces outils reposant sur les techniques de l’intelligence artificielle présentent de très sérieux risques pour la fiabilité et la qualité de l’information. En effet, ces systèmes sont susceptibles de produire des contenus incorrects ou fictifs présentés comme vrais (nommés «hallucinations»), et ne sont pas exempts de biais de toute nature. Par ailleurs, les outils d’IA générative permettent à peu de frais de générer des images, des audios et des vidéos de synthèse remarquablement réalistes dont la nature est indécelable (deepfake) et de truquer aisément des documents iconiques et sonores. Comme l’actualité nous le révèle quotidiennement, ces outils sont le moyen idéal pour produire et diffuser rapidement des masses d’informations biaisées ou fausses (fake news) via les réseaux sociaux et pour mener des campagnes de désinformation visant à influencer l’opinion publique.

Par ailleurs, les contenus produits par des algorithmes en fonction des préférences ou des comportements des individus ont pour effet bien connu de les isoler dans des bulles informationnelles. En effet, au contraire des médias généralistes classiques (presse, radio, télévision), la recommandation personnalisée de contenus informationnels des systèmes pilotés par IA restreint fortement la découverte d’informations nouvelles et la confrontation avec des points de vue divergents. Se faisant, les systèmes de recommandation, en réduisant les informations que les citoyens et les citoyennes ont en commun, tendent à diminuer l’extension de la sphère publique et à limiter les échanges à celles et ceux qui partagent des opinions convergentes.

La captation et la rétention de l’attention d’une large partie de la population dans des flux de contenus potentiellement toxiques qui colonisent les esprits menace les démocraties. Les journalistes, qui ont joué jusqu’ici un rôle crucial dans la médiatisation de l’information et la publicité des débats dans nos sociétés, sont supplantés par les systèmes de recommandation pilotés par l’IA des moteurs de recherche, des médias sociaux et maintenant des médias synthétiques.

Le rôle des journalistes dans l’espace public

Le rôle de gatekeeper des journalistes, qui est de récolter, filtrer, vérifier, hiérarchiser, contextualiser, mettre en forme et diffuser des informations pertinentes pour le public, en respectant les standards éthiques et déontologiques de leur profession est fondamental pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Leur travail participe à la construction sociale de la réalité. En mettant à disposition de la population des compte-rendus des faits et des événements, ainsi que la variété des opinions portées sur ceux-ci, les journalistes, par le truchement d’une grande variété de supports d’information, rendent possible le débat démocratique et la formation de l’opinion public.

Contrairement aux agents conversationnels comme ChatGPT, l’activité professionnelle des journalistes s’appuie sur un cadre éthique exigeant défini dans des chartes qui mettent la recherche de la vérité au fondement de l’acte d’informer (Déclaration des devoirs et des droits du Conseil suisse de la presse). En fonction de leur capacité à servir avec efficience la fonction démocratique de la communication publique, dans l’esprit de l’idéal des Lumières, la qualité des médias et de l’information qu’ils produisent peuvent être évaluées.

Le rôle des médias selon cette conception sont (Centre de recherche sur le public et la société – fög): la fonction d’intégration réalisée par le traitement des sujets pertinents pour l’intérêt général dans le but de favoriser le dialogue entre des courants sociaux différents; la fonction de surveillance des institutions démocratiques et de leurs représentant-e-s; et la fonction de mise en relation des acteurs de la société. Du point de vue de la théorie démocratique, les médias doivent idéalement refléter la diversité des thèmes et des points de vue qui se font jour dans la société.

De même, les caractéristiques de l’information médiatique de qualité peuvent être définies comme suit: la pertinence des thématiques susceptibles d’avoir une influence sur la formation de l’opinion publique; la diversité des thèmes et des points de vue; la contextualisation des informations et leur mise en perspective, ainsi que le professionnalisme des journalistes en matière d’objectivité et de transparence vis-à-vis des sources.

Outre la qualité du travail des journalistes, des conditions sont nécessaires pour que ce système puisse fonctionner. Ce sont le droit de s’informer librement, la liberté de la presse et l’indépendance rédactionnelle, la diversité de l’offre (nationale, régionale, locale), la prospérité économique des entreprises médiatiques et un large public intéressé par l’actualité politique, sociale et culturelle, doté de compétences informationnelles de base.

On risque de passer rapidement du journalisme assisté par l’IA à l’IA assistée par des journalistes

Depuis plusieurs années, le rôle de médiateur des journalistes est amoindri par la crise de la presse et la progression des vecteurs d’information qui reposent sur des systèmes de personnalisation algorithmique des contenus, tels les agrégateurs de nouvelles, les moteurs de réponse, et les omniprésents médias sociaux. Depuis peu, les produits de l’IA générative, comme les agents conversationnels, constituent une nouvelle menace pour le journalisme.

L’hyperpersonnalisation de l’information et des interactions

D’ailleurs, un nouveau terme a été créé pour rendre compte des stratégies médiatiques et de marketing qui visent à maintenir les individus dans une sphère informationnelle ajustée à leurs préférences, à leurs comportements, ainsi qu’au contexte de l’interaction: l’hyperpersonnalisation.

C’est précisément sur les technologies de l’IA et l’analyse de données captées par les dispositifs techniques des appareils personnels, traitées en temps réel, que s’appuient ces applications qui visent à tenir leurs utilisateurs captifs. L’hyperpersonnalisation exploite la localisation, les comportements de navigation, les préférences révélées par les individus ainsi que les traces d’activités captées à leur insu, et bien d’autres données contextuelles encore comme l’heure ou la météo. Ces données sont exploitées par des systèmes informatiques pour produire des recommandations, des contenus personnalisés et des interactions avec des agents conversationnels (chatbots) qui miment la communication humaine. Le tout est optimisé par les techniques d’analyse prédictive des attentes et des comportements futurs supposés des utilisateurs et des utilisatrices de ces systèmes informationnels.

Un nouveau paradigme informationnel

Les systèmes d’information et de communication reposant sur l’IA constituent un nouveau paradigme informationnel, en rupture complète avec le rôle qu’a joué la presse d’information politique et sociale à partir de la Révolution française, puis le développement de la professionnalisation des journalistes et l’avènement des médias de masse qui ont pris leur essor avec le développement de la presse populaire au milieu du XIXe siècle.

Les médias synthétiques (contenus générés ou modifiés par l’IA, comme les deepfakes ou les textes produits par des modèles linguistiques) représentent un nouveau paradigme informationnel car ils bouleversent la production, la diffusion et la réception de l’information. Ils rendent la création de contenus extrêmement rapide, personnalisée et difficile à distinguer du réel, ce qui redéfinit la notion d’authenticité, la confiance dans les sources et le rôle des médias humains dans l’écosystème informationnel.

Ce paragraphe, que vous venez de lire, a été généré automatiquement par ChatGPT dans sa version accessible au grand public, à partir d’une simple requête que voici: «En quoi les médias synthétiques représentent un nouveau paradigme informationnel? Brève réponse.». Aucune modification n’a été apportée au texte produit qui me parait bien résumer la situation. Cela me confirme la capacité de l’IA générative à produire des contenus de qualité, et donc le potentiel de ces applications pour répondre aux besoins d’information de la population et des professionnel-les de la communication.

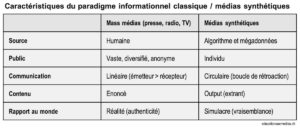

On peut opposer les médias de masse historiques (presse, radio, télévision) et leurs plateformes Internet, aux médias synthétiques qui reposent sur des techniques d’intelligence artificielle (voir tableau).

Les médias de masse s’adressent à un vaste public, diversifié, le plus souvent dans l’anonymat, en proposant un contenu identique. Selon le schéma classique de la communication, le processus de diffusion lie l’émetteur et le récepteur de manière linéaire. Les moyens de communication du public avec la rédaction sont très limités (courrier, téléphone, note vocale) et relativement lents. Comme on l’a vu, le contenu est élaboré par des professionnel-les dont le travail est encadré par des chartes éthiques exigeantes qui permettent, idéalement, d’assurer le caractère véridique des informations et la pertinence des renseignements diffusés au contexte de l’actualité.

Les outils de l’IA générative peuvent évidemment procurer aux journalistes des moyens permettant d’augmenter l’efficacité de leur travail et leur productivité. Comme de fournir une assistance rédactionnelle (résumer, traduire, générer des titres et des légendes), de produire des articles de routines (résultats sportifs, bulletin météo, rapport financier), d’effectuer rapidement des recherches et des analyses complexes sur des grands ensembles de données afin par exemple de déceler des tendances, de produire des images et des schémas, ou de déceler des infox. Toute une réflexion a lieu dans le milieu des médias sur l’emploi des applications de l’IA dans les entreprises de presse.

A l’opposé des médias de masse, les médias synthétiques permettent de générer sans médiation humaine, instantanément, une réponse originale et unique à un énoncé (prompt, dialogue avec un bot) en fonction du profil et des traces de comportement d’un individu (hyperpersonnalisation) dans une situation déterminée, à un instant donné. Ces systèmes informatiques permettent de produire un output (extrant) vraisemblable en appliquant des algorithmes à d’énormes quantités de données (mégadonnées).

Aujourd’hui, les systèmes d’IA générative sont la propriété d’une poignée de géants du numérique (OpenAI, Google, Microsoft, Meta) qui dominent le marché. La propagation des usages de leurs services représentent une menace pour l’accès à une information diversifiée et fiable.

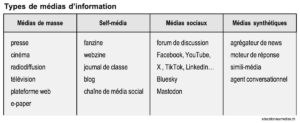

L’essor des réseaux de communication, la numérisation de l’information, puis les phases successives d’évolution du World Wide Web depuis les années 1990 ont donné lieu à de nombreuses innovations techniques et à une foultitude de nouveaux moyens et usages communicationnels. Les «self-médias» et les médias sociaux, peuvent être envisagés comme les deux pôles qui représentent, chacun à leur époque, un état de l’individualisation de la communication.

Des self-médias aux médias sociaux

C’est au chercheur québécois Jean Cloutier que l’on doit l’introduction du concept de «self-média». Dans son ouvrage publié en 1973, La Communication audio-scripto-visuelle à l’heure des self-média ou l’ère d’Emerec, il introduit l’idée que, grâce aux innovations techniques telle la vidéo légère et la télématique, les individus et les groupes ont la capacité de produire et de diffuser leur propre contenu combinant son, texte et image en étant à la fois émetteur et récepteur (EME-REC). Le concept de self-media, qui s’oppose à celui de mass média, préfigure l’avénement des moyens actuels de communication comme les blogs, les plateformes vidéo, les réseaux sociaux, et le smartphone, appareil emblématique et quintessence de l’homo communicans annoncé par Jean Cloutier.

Grâce à ces innovations techniques, des créateurs et des créatrices de contenu indépendant-es peuvent publier directement sans passer par les médias traditionnels pour informer, divertir ou commenter l’actualité.

Après les forums de discussion en ligne, les réseaux sociaux sont apparus à leur origine (Facebook, 2004) comme le moyen de faciliter les échanges avec d’autres personnes partageant des goûts et des intérêts communs. Ces sites ont permis à tout un chacun de diffuser aisément ses productions (images, vidéos) et ses opinions (billets, commentaires), ainsi que de se coordonner pour réaliser des actions communes, politiques et culturelles (flash mob) notamment.

Puis, progressivement, les médias traditionnels et des organismes variés ont investi les plateformes de réseaux sociaux pour y diffuser des nouvelles, tandis qu’une part croissante de la population les utilisaient pour s’informer. Avec la généralisation de leur usage par la presse écrite et les médias audiovisuels pour y présenter leur production, ils ont permis à la population d’accéder à des informations de toute nature de plus en plus riche, tandis que de nouveaux types de relais d’opinion (leader d’opinion) apparaissaient. Notamment, des créateurs et des créatrices de contenu indépendant-es (HugoDécrypte) et des personnes qui exercent un ascendant sur les personnes qui les suivent, tels les influenceurs et les influenceuses qui promeuvent des produits et des comportements culturels. Les réseaux sociaux ont aussi permis le développement de toute une variété d’activités nuisibles d’individus ou de groupes, tels les trolls qui publient des messages provocants dans le but de soulever des polémiques, de professionnel-les de la propagande qui mènent des actions de déstabilisation, mais encore des comptes dopés à l’IA (bots) qui génèrent des messages destinés à propager des infox et des discours haineux automatiquement à grande échelle.

Avec le développement d’applications dédiées toujours plus performantes, les médias sociaux ont évolué pour devenir un nouveau type de médias de masse, piloté par des algorithmes de recommandation très puissants (hyperpersonnalisation), capable d’atteindre et d’influencer une très grande partie de la population en ciblant les individus personnellement. Alors que dans le même temps les mass médias d’information traditionnels perdaient de leur influence.

La dernière étude des Annales sur la qualité des médias 2025 (fög) révèle que pas loin de la moitié de la population suisse (46%) fait partie des «indigents médiatiques», soit des personnes sous-informées qui utilisent presque exclusivement les médias sociaux.

Conjointement avec les médias sociaux, les applications de l’IA générative, tels les agrégateurs de nouvelles (Google Discover), les moteurs de réponse qui fournissent une seule réponse plutôt qu’une liste de liens, les agents conversationnels (chatbots), et les «simili-médias» qui imitent la forme des médias traditionnels (voir tableau), vont-elles remplacer les mass médias et mener à la disparition de l’espace public?

Vers le remplacement des mass médias?

On peut penser que, rapidement, les médias synthétiques vont concurrencer les vecteurs d’information produits par des journalistes en proposant des environnements reproduisant la forme des dispositifs en usage aujourd’hui. En effet, qu’est-ce qui empêcherait les concepteurs et les éditeurs de ces médias synthétiques d’utiliser l’ensemble des savoir-faire élaborés depuis la naissance de la presse populaire pour réaliser des supports reproduisant l’organisation, l’aspect et les fonctionnalités des médias existants, des simili-médias? Notamment, le rubriquage, la segmentation en articles, la différentiation entre fait et commentaire, la hiérarchisation de l’information, la différenciation par la typographie, l’utilisation des illustrations, la publicité, etc. Il y a fort à parier que ces «médias synthétiques de masse» trouveront leur public. On risque donc de passer rapidement du journalisme assisté par l’IA à l’IA assistée par des journalistes.

Au Québec c’est déjà une réalité. En ce début du mois de novembre, plusieurs exemples de sites web de faux médias locaux produits par l’IA inquiète la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). Par exemple, le cas du «Journal de Sherbrooke», site qui utilise le nom d’un ancien quotidien de la région pour diffuser des articles qui plagient des articles parus dans la presse régionale avec l’aide de l’IA. L’aspect de ces simili-médias qui copient la signature visuelle d’un groupe de presse québecois est particulièrement troublant.

Dès lors que les médias traditionnels très affaiblis ne subsisteraient plus que marginalement avec des produits de niche pour des publics limités, la fonction de la presse, le «quatrième pouvoir» de la théorie démocratique, ne pourrait plus s’exercer que de manière accessoire. Le risque est grand de voir les entreprises hégémoniques dans le secteur de l’intelligence artificielle exercer une oligarchie de fait.

Quels pourraient être les objectifs et le contenu d’une éducation aux médias synthétiques?

Face à la confusion générale qu’a amenée l’irruption de ChatGPT (2022) dans le champ éducatif, il me paraît opportun pour réfléchir aux objectifs d’une «éducation aux médias synthétiques» de partir des fondamentaux de l’éducation aux médias et à l’information. Pour mémoire, ses objectifs éducatifs essentiels sont la compréhension critique des phénomènes de communication médiatique, la capacité à analyser le contenu des médias (images, sons, textes) et leur mise en forme, ainsi que l’aptitude à utiliser les outils d’expression et les canaux de communication de son temps de manière réfléchie. En 1982, la Déclaration de Grünwald de l’UNESCO, considérée comme l’acte de naissance de l’éducation aux médias et à l’information au niveau international formulait ces objectifs et appelait à développer cet enseignement pour l’ensemble de la population. A Genève, cette discipline nommée «critique de l’information» lors de son introduction au Cycle d’orientation en 1967 disait bien quel devait en être le propos.

Les documents et les médias synthétiques produits au moyen de l’IA générative reposent sur ce que Jean Cloutier a nommé la communication audio-scripto-visuelle. De solides connaissances et compétences de base sont donc nécessaires pour appréhender ces objets visuels et sonores de manière critique. Ce qui est nouveau, ce sont les dispositifs de médiation technique par lesquels les contenus sont produits (IA générative), ainsi que les moyens permettant la navigation, l’interaction et l’orientation de l’attention des utilisateurs et des utilisatrices dans les environnements numériques, c’est-à-dire leur interface. Ce sont des produits de design élaborés avec soin.

Si les effets des informations mensongères ou délibérément biaisées (infox) sont aujourd’hui l’objet d’une grande vigilance, le rôle des moyens esthétiques et fonctionnels qui permettent d’orienter l’attention, de produire des émotions, de guider l’interprétation des contenus et de pousser à la réalisation de certaines actions plutôt que d’autres passent souvent au second plan, quand ils ne sont pas tout simplement ignorés. A cet égard, les interfaces numériques ont un rôle fondamental qui est le plus souvent négligé par les programmes d’éducation aux médias et à l’information. C’est pourquoi, il me semble essentiel de placer l’étude des dispositifs de médiatisation au coeur de l’«éducation aux médias synthétiques».

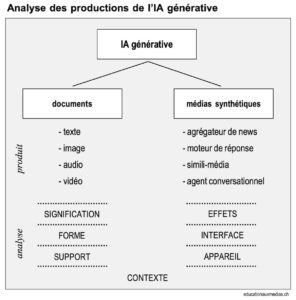

On peut distinguer les documents produits par l’IA générative des médias synthétiques, la signification des contenus des effets des dispositifs (voir schéma).

1. Les documents

Les documents générés par l’IA générative peuvent être analysés avec les méthodes mises au point depuis longtemps qui visent à appréhender leur contenu, ainsi que les intentions lié à leur usage en fonction de la situation de communication et du contexte socioéconomique. Ce sont notamment leur place et environnement immédiat, la mise en page, la typographie, la grammaire de l’image fixe, le langage audio-visuel, l’analyse du discours.

En ce qui concerne les images, si importantes aujourd’hui, la «boîte à outils image» mise au point dans le cadre de la Formation complémentaire de base image et médias (Département de l’instruction publique, Genève, 1998 à 2002) illustre une démarche d’analyse systématique de documents iconiques qui articule trois dimensions: la forme, la signification et le contexte. Par la suite elle a été utilisée dans différents cadre de formation avec succès.

A ce sujet, le quotidien Le Monde a publié une fiche méthodologique très utile qui donne des conseils pour analyser une image.

2. Les interfaces

Au contraire des documents qui produisent d’abord des significations, les interfaces numériques produisent avant tout des effets.

En cela les interfaces numériques peuvent être opposées aux contenus véhiculés, car ces dispositifs sont élaborés pour obtenir des réponses automatiques à des signaux plutôt que chercher à convaincre par des arguments.

Univers du signal. Le signal s’oppose au signe. Le signal est un stimulus qui est à l’origine d’une réaction immédiate, sans intermédiaire, à la différence du signe. La production de sens implique la présence d’un élément médiateur, un «tiers communiquant», le signe. Les processus de communication qui consistent en un passage de signaux d’une source d’émission à un récepteur qui impliquent une relation sollicitation-réponse sans recours à un élément médiateur se trouvent en dehors du champ de la sémiologie que l’on peut définir comme «la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale» (de Saussure). L’univers du signal s’oppose à l’univers du sens. Le signal est un stimulus qui est à l’origine d’une réaction. Dans l’expérience de Pavlov la réaction conditionnée réflexe de salivation du chien est déclenchée par un stimulus sonore ou visuel. Le signal provoque une réaction sans processus d’interprétation. La réaction est immédiate, sans agent ni moyen intermédiaire.

Ces signaux sont susceptibles de générer une émotion de surprise ou de plaisir, par exemple lors de la notification par un bip sonore de la réception d’un message, ou de peur lors du surgissement inopiné d’un encadré de couleur clignotant signalant la fermeture imminente d’une page.

Le signal, tel que je viens de le définir, a été négligé dans les cursus d’éducation aux médias et à l’information. Il serait temps de s’y intéresser car les propriétés des signaux sont exploitées de multiples manières dans les interfaces interactives pour diriger l’attention, déclencher des affects et finalement faire faire.

Captation de l’attention. C’est en exploitant les signaux visuels et sonores, le défilement interminable, le désir de ne pas manquer un micro-événement dans le flux des médias sociaux en activant les circuits neuronaux du système de la récompense (la dopamine, neurotransmetteur du plaisir) que les interfaces poussent les utilisateurs et les utilisatrices à rechercher d’autres stimulations, sources de plaisir, et à capturer leur attention. Par exemple, l’interface et l’algorithme personnalisé de TikTok, qui présente un flux sans fin de vidéos ultra-courtes, hachées, accompagnées de musique rythmée, créent le besoin de renouveler sans cesse le visionnement. Le cycle de la récompense, qui demande à renouveler sans cesse les stimuli, pouvant entrainer une dépendance plus ou moins marquée.

La surabondance d’information, qui va de pair avec la rareté du temps disponible, a entraîné l’intensification des pratiques de captation de l’attention, considérée comme une ressource rare que les sociétés de services cherchent à s’emparer par tous les moyens pour en tirer profit (publicité, vente des données personnelles collectées). Ce processus historique a rendu possible un changement du paradigme de la relation de communication: le passage de l’attention essentiellement orientée par les intérêts (recherche de contenu répondant à des besoins), à l’attention dirigée par les stimuli (attraction par des effets: saillance d’un élément, scintillement, modification soudaine de la taille, signaux sonores ou visuels, mouvement imprévus d’éléments visuels, montage ultra rapide, etc.). Cette évolution a donné une importance prédominante aux dispositifs techniques que sont les interfaces des appareils que nous utilisons au quotidien, tels les smartphones et tous les appareils connectés interactifs dits «intelligents».

Dispositif. L’interface est un dispositif informatique, régi par des algorithmes, composé d’éléments visuels et sensoriels, qui permet l’interaction entre les humains et les machines. Les interfaces ne sont pas neutres, ce sont des dispositifs qui reflètent la volonté des entreprises qui les ont conçues.

Comme l’a éloquemment montré le philosophe Giorgio Agamben, les dispositifs contrôlent et commandent jusque dans les détails les plus infimes les gestes quotidiens des individus qui les utilisent. Pour le philosophe, il y a d’un côté les êtres vivants, et de l’autre «les dispositifs à l’intérieur desquels ils ne cessent d’être saisis». Mais qu’est-ce qu’un dispositif pour Giorgio Agamben? «J’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants». Non seulement, précise-t-il, les prisons, le panoptikon, les écoles, les mesures juridiques, mais aussi la littérature, les ordinateurs, les téléphones portables, et le langage lui-même. Donc, des institutions, mais aussi des moyens de médiations et d’expressions langagiers.

Outre leur fonction d’agencer et de combiner les éléments du contenu, les dispositifs médiatiques, par exemple une page web comportant des éléments interactifs, l’interface d’un jeu, le système d’exploitation d’un smartphone, structurent l’expérience vécue. Ces dispositifs interactifs ont pour fonction, par des moyens extrêmement variés, de capturer et d’orienter l’attention, mais aussi de contrôler les gestes et les conduites, ainsi que de participer à modeler les affects et les manières d’être.

Pour comprendre la portée des interfaces numériques, il faut considérer avant toute chose leurs dimensions esthétiques et fonctionnelles.

Dimension esthétique, car l’écran (design graphique), devenu interactif et sonore (design d’interaction), peut être appréhendé avec toute la panoplie des moyens d’analyse utilisés pour étudier les productions des médias et des industries culturelles depuis longtemps, de l’affiche au jeu vidéo, en passant par la photographie, le cinéma et la mise en page des journaux. Quantité, temporalité, organisation, formes, couleurs, textures, effets esthétiques, connotations, valeur symbolique, etc. sont quelques-uns des éléments à prendre en considération.

Dimension fonctionnelle, car le design des systèmes de communication interactif structurent l’expérience vécue par les actions qui sont rendues possibles. Les interfaces interactives permettent de guider les utilisateurs et les utilisatrices dans l’écran et à travers le mille-feuille de l’espace virtuel (design d’interaction) et d’organiser le parcours d’utilisation d’un outil ou d’un service (design d’expérience) en captant leur attention. Mais les interfaces, couplées à des systèmes de profilage et d’analyse en temps réel des traces d’activités des individus, constituent un puissant moyen pour influencer leurs comportements et modeler leurs affects et manières d’être.

De là le développement de stratégies et de mécanismes intégrés dans les interfaces numériques pour influencer le choix des utilisateurs et des utilisatrices. Ces techniques de design vont de l’incitation douce (nudge, levier d’influence, coup de pouce), au design manipulateur (dark pattern), jusqu’au design addictif.

Nudge. Le digital nudging, renvoie initialement à un ensemble de techniques commerciales qui ont pour but d’orienter les décisions des consommateurs et des consommatrices sans les contraindre, en agissant sur le contexte de la prise de décision. Le nudge est un énoncé ou élément visuel disposé de telle manière qu’il oriente les gens à adopter un comportement bénéfique pour eux ou la société, sans contrainte et de manière prévisible.

Cette technique s’appuie sur le fait que nos capacités cognitives sont limitées, et qu’une simplification de l’information ou de la manière dont elle est présentée est bénéfique aux utilisateurs et aux utilisatrices de services. Ces moyens sont des «facilitateurs» qui visent à accompagner la prise de décisions rapides et intuitives. Exemple de levier d’influence (nudge): rendre des incitations plus saillantes pour accroître leur efficacité, faire correspondre des informations difficiles à estimer à des schémas d’évaluation familiers, fournir aux utilisateurs et aux utilisatrices un retour d’information lorsqu’ils/elles avancent dans leur parcours dans l’application informatique ou font des erreurs. Outre ces facilitateurs d’usage d’un service, l’utilisation d’un levier d’influence peut viser un bénéfice pour la société dans son ensemble. Par exemple, sensibiliser les personnes qui utilisent un appareil connecté à l’impact de leurs comportements sur la consommation de ressources énergétiques pour les inciter à les modifier.

La technique du levier d’influence (nudge) se fonde sur le principe que les choix ne reposent le plus souvent pas sur une réflexion rationnelle des options envisageables, mais dépendent de la manière dont les informations sont présentées. Les incitations à la prise de décision orientée reposent sur l’exploitation des mécanismes de pensée qui induisent une distorsion du jugement et influencent de manière inconsciente nos choix, c’est-à-dire les biais cognitifs. Les biais constituent des façons rapides et intuitives de porter des jugements ou de prendre des décisions dans un contexte ou les ressources cognitives de la personne sont perçues comme trop limitées (surabondances d’informations, temps limité, manque de compréhension ou d’intérêt), ou en raison de facteurs émotionnels ou sociaux (image de soi). La limite entre l’influence bienveillante à la prise de décision et l’incitation à modifier des habitudes par l’utilisation de leviers d’influence (nudge) à la manipulation des conduites (dark pattern) est floue.

Dark pattern. Les techniques visant à tromper ou à manipuler les individus par le truchement d’interfaces truquées sont très variées. Une étude sur les dark patterns utilisés par des sites d’e-commerce réalisées à l’université de Princeton a mis en évidence 15 types de design manipulateur répartis en 7 catégories. Ce sont:

> Duperie: tenter de donner une fausse représentation des actions des utilisateurs ou de retarder l’affichage d’informations qui, si elles étaient mises à la leur disposition, susciteraient probablement des objections de leur part.

> Sentiment d’urgence: imposer une date limite pour une vente ou une affaire, ce qui accélère la prise de décision et les achats des utilisateurs.

> Détournement de l’attention: utiliser des éléments visuels et de langage en suscitant l’émotion pour pousser les utilisateurs à faire un choix plutôt qu’un autre.

> Pression sociale: influencer le comportement des utilisateurs en décrivant les expériences et le comportement d’autres utilisateurs.

> Impression de rareté: signaler qu’un produit est susceptible de devenir indisponible, ce qui augmente sa désirabilité.

> Obstruction: faire en sorte qu’il soit facile pour l’utilisateur de se mettre dans une situation mais difficile d’en sortir.

> Action forcée: obliger l’utilisateur à faire une action supplémentaire afin d’accomplir sa tâche.

Donc, comme je viens de le montrer, l’utilisation de techniques visant à faciliter l’utilisation de services, à modifier des comportements par l’utilisation de leviers d’influence (nudge) ou de design trompeur (dark pattern) s’appuie sur l’utilisation de l’interface en recourant à des stimuli et des effets esthétiques pour diriger l’attention des utilisateurs et des utilisatrices et les inciter à effectuer certaines actions plutôt que d’autres.

Outre le fait que les réalisations du design d’interface recomposent notre rapport au monde et aux autres, ces dispositifs ont des conséquences pratiques pour les individus et la société dans tous les domaines, de la protection des données à la lutte contre les addictions, ainsi que dans des contextes de désinformation et de propagande.

3. Les agents conversationnels

Les agents conversationnels (chatbots) sont par leurs propriétés spécifiques le nouveau média synthétique par excellence. Ils constituent un cas à part d’interface entre un système informatique et un humain dans la mesure où le contenu communiqué apparaît comme aussi important que le dispositif.

Les agents conversationnels sont des systèmes informatiques pilotés par l’IA qui simulent une conversation humaine et permettent de répondre à des questions, de fournir de l’aide ou d’accomplir des tâches automatisées à la demande. Ces systèmes peuvent dialoguer de manière fluide en langage naturel sous forme écrite (ChatGPT), audio (Siri, Alexa, Google Assistant) ou audio-visuelle (Replika). Outre que les productions langagières de ces chatbots paraissent être produites par un humain, les personnages virtuels qui combinent voix et représentation corporelle peuvent simuler la parole et exprimer des émotions par des expressions du visage et des gestes socialement codés.

Les agents conversationnels sont parmi les médias synthétiques la forme la plus achevée de dispositif d’expression de «réalité virtuelle», qui s’appuie sur des apparences qui se donnent pour la réalité, constituant de ce fait l’avènement du simulacre pur.

Signe de cette évolution, de plus en plus de personnes se confient à des agents conversationnels pour obtenir une «écoute», voire un soutien émotionnel. Une étude commanditée par OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, révèle que l’assistant conversationnel s’impose non seulement comme agent auquel on s’adresse pour exécuter une tâche, mais comme interlocuteur auquel on exprime des opinions ou des sentiments, avec lequel on «bavarde», auprès duquel on recherche des conseils sur ses relations et ses sentiments. Les activités liées à ce domaine d’usage concerne 11% d’un échantillon de 1,5 millions de «conversations» étudiées des 700 millions d’utilisateurs et d’utilisatrices actives chaque semaine.

Quelle perspective pour l’«éducation aux médias synthétiques»?

Au terme de ce parcours de défrichement, on peut commencer par exclure toutes les initiatives qui s’éloignent des fondamentaux de l’éducation aux médias que j’ai rappelé plus haut: la compréhension critique des phénomènes de communication médiatique, la capacité à analyser le contenu des médias, et l’aptitude à utiliser les outils et les canaux de communication de son temps de manière réfléchie.

Les jeunes, et la population toute entière, doivent pouvoir acquérir et développer les connaissances, les aptitudes, les attitudes et les valeurs qui leur permettent de situer les médias synthétiques dans l’écosystème informationnel contemporain et de les utiliser de manière avisée. Cette formation doit fournir à la population les moyens qui leur permettent de participer aux débats sur la place de l’IA dans la société et dans leur vie.

Par contre, l’«éducation aux médias synthétiques» n’a pas vocation à traiter tous les effets de la diffusion de l’intelligence artificielle dans la société et toutes les opportunités que l’on peut en attendre pour l’enseignement et l’apprentissage à l’école et dans la formation professionnelle. L’éducation par les médias synthétiques et l’apprentissage des outils de productique ne font pas partie du domaine de la «critique de l’information», renouvelée. Non plus que les effets des usages inappropriés des médias synthétiques sur le bien-être et la santé mentale. Ni les problématiques, pourtant si importantes aussi, des effets du déploiement massif de l’IA sur l’emploi et l’employabilité.

(Lire mon article: «IA, robots communicants, interactions sociales pilotées par des algorithmes: il faut réviser l’éducation aux médias», 9 juin 2023.)

Références

> Conseil suisse de la presse, La Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste.

> Mark Eisenegger, Lucie Hauser, Jörg Schneider, Philipp Bachmann, Diana Ingenhoff, Classement de la qualité des médias 2018, Association fondatrice pour la qualité des médias en Suisse, Neidhart + Schön AG, Zurich, 2018.

> Matthew Finio, Amanda Downie, Qu’est-ce que l’hyperpersonnalisation?, IBM.

> Jean Cloutier, L’audioscriptovisuel et le multimédia, Communication et langages, 1994.

> Nicholas De Rosa et Jeff Yates, De faux médias locaux générés par IA apparaissent sur Facebook, Société Radio-Canada, 5 novembre 2025.

> Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög), Jahrbuch Qualität der Medien 2025, Schwabe.

> Vincent Berthier, Des faux sites d’information générés par IA promus par Google Discover au détriment des médias fiables, Reporters sans frontières, 11 juillet 2025.

> UNESCO, Déclaration de Grünwald sur l’éducation aux médias, janvier 1982.

> Jean-Claude Domenjoz, La Formation image et médias, modèle d’une formation de base du corps enseignant, Education aux médias et à l’information [en ligne], 23 mai 2022.

> Le Monde, Conseils pour analyser une image, 25 mai 2016.

> Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif, Editions Payot et Rivages, 2014.

> Markus Weinmann, Christoph Schneider, Jan vom Brocke, Digital Nudging, Business & Information Systems Engineering, volume 58, 433–436, Springer, 2016.

> Arunesh Mathur, Gunes Acar, Michael J. Friedman, Elena Lucherini, Jonathan Mayer, Marshini Chetty, and Arvind Narayanan, Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. 3, CSCW, November 2019.

> OpenAI, How people are using ChatGPT, 15 septembre 2025.

Les sites et documents ont été consultés le 19 novembre 2025

Modèle pour citer cet article:

Domenjoz J.-C., «Les médias synthétiques (IA), nouveau défi pour l’éducation aux médias et à l’information», Éducation aux médias et à l’information [en ligne], 19 novembre 2025, consulté le date. https://educationauxmedias.ch/les-medias-synthetiques-ia-nouveau-defi-pour-education-aux-medias

Cet article concerne le domaine Médias, images et technologies de l’information et de la communication (MITIC) – Éducation aux médias et à l’information (EMI) – Media and Information Literacy (MIL) | Éducation numérique | educationauxmedias.ch