Cette enquête révèle l’insuffisance des connaissances médiatiques de la population suisse. Les résultats sont très différents en Suisse romande et en Suisse alémanique, notamment en fonction de l’âge, du sexe et du niveau de formation. Des actions éducatives à large échelle devraient être mises en oeuvre pour remédier à cette situation préjudiciable à l’exercice de la citoyenneté. Multiplier les enquêtes permettant de mesurer les effets des politiques d’éducation aux médias serait judicieux.

Avec la généralisation de l’usage des smartphones et le développement des nouvelles habitudes de consommation d’informations et d’actualités en ligne, les compétences numériques et médiatiques sont devenues essentielles tant pour la participation à la vie économique et sociale que pour l’exercice de la citoyenneté.

Dans un contexte de désinformation et de cyberguerre, les capacités des citoyens et des citoyennes à sélectionner des sources de nouvelles sûres et à analyser les informations qui leurs parviennent sont un enjeu crucial aujourd’hui pour notre société.

S’informer et communiquer dans le cyberespace

En démocratie, il est indispensable que la population puisse fonder son opinion et ses décisions sur des informations factuelles fiables. Or, l’hégémonie exercée par les plateformes de communication mondialisées des géants de l’Internet et la désaffection de la presse d’information de la plus grande partie de la population (en Suisse, plus des trois quart des moins de 50 ans – lire mon article) menacent le fonctionnement de notre société démocratique. L’avènement de l’Internet, puis des réseaux sociaux et de la communication pilotée par des algorithmes (IA) ont provoqué de profondes modifications structurelles de l’espace public.

Si les plateformes de réseaux sociaux, de communication instantanée, de partage de vidéos permettent d’accéder à des informations et d’échanger des idées, elles sont aussi de puissants vecteurs de désinformation et de discours haineux qui nuisent gravement au fonctionnement de la société. Le cyberespace est devenu un théâtre d’affrontements politiques, économiques, sociaux et culturels dont la population est l’enjeu. Le pouvoir de nuisance des plateformes mondialisées qui ne font aucun contrôle de la qualité des contenus diffusés et dont les algorithmes favorisent les contenus polémiques ne cesse de se renforcer.

Après le réseau social X (ex-Twitter) il y a quelques mois, l’abandon des procédures de modération du contenu (fact-checking) des plateformes du groupe Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) début janvier est un révélateur de la tendance générale à la diffusion sans contrôle de flux d’informations potentiellement dangereux. Pendant ce temps, l’affaiblissement des médias journalistiques traditionnels fondés sur des normes professionnelles se poursuit.

Dans ce contexte, la capacité des internautes à collecter et à évaluer les informations provenant de sources diverses a une importance cardinale. Une récente étude révèle que les Suisses et les Suissesses manquent cruellement de connaissances en matière de médias. Nombreuses sont les personnes qui ne parviennent pas à distinguer un fait d’un commentaire ou d’une publicité.

Initiatives pour l’éducation aux médias

La volonté de s’informer sur les événements politiques et sociaux, la compréhension de la nature et du fonctionnement du cyberespace, ainsi que la capacité à rechercher, à décoder, à évaluer, à utiliser et à partager de manière appropriée les informations provenant de sources variées sous des formats différents (littératie médiatique multimodale) a une importance cruciale dans un monde où les informations circulent librement à la vitesse de la lumière.

Nombreuses sont en Suisse les institutions qui prodiguent des recommandations et proposent depuis longtemps des conseils et des formations en matière d’éducation aux médias numériques à l’intention de différents publics. Le système éducatif, en particulier la scolarité obligatoire, les écoles du secondaire II et la formation professionnelle initiale constituent le cadre essentiel pour développer les compétences médias des jeunes. Hors du système éducatif, la plateforme Jeunes et médias propose depuis 2011 des conseils de protection face aux médias et promeut le développement des compétences médiatiques.

Le Plan d’études romand (PER), introduit depuis 2011 dans les trois cycles de la scolarité obligatoire par les départements de l’instruction publique des cantons latins (CIIP), comportait une Formation générale aux Médias, images et technologies de l’information et de la communication (MITIC) dans quatre domaines: l’utilisation d’un environnement multimédia, l’éducation aux médias, la production de réalisations médiatiques, ainsi que l’échange, la communication et la recherche sur Internet. Ce plan cadre a été actualisé en 2024 et cette branche renommée Education numérique.

En Suisse alémanique le déploiement du plan d’études (Lehrplan 21) qui comporte un enseignement d’éducation aux médias et d’informatique (Medien und Informatik) a débuté plus tard et a été achevé entre 2018 et 2022 selon les cantons.

En Suisse romande, deux initiatives du monde éducatif et des médias peuvent en outre être mentionnées pour leur rôle dans l’éducation aux médias et à l’information. Depuis 2004, la Semaine des médias à l’école organisée par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) avec la participation de nombreux médias romands et l’appui de l’association des éditeurs de presse écrite Médias suisses et de la Radio télévision suisse (RTS) vise à sensibiliser les élèves au travail des journalistes et à développer leurs compétences médiatiques. En outre, la CIIP collabore avec la RTS pour mettre à disposition d’un large public des ressources éducatives (RTS Découverte), notamment en matière de médias, qui peuvent être utilisées dans le cadre scolaire. Dès 2010, la CIIP et la RTS ont formalisé leur collaboration dans une convention (lire un résumé de ces initiatives dans mon article).

Mais quelles sont les connaissances et les compétences médiatiques effectives de la population en Suisse? Jusqu’ici, il n’existait pas d’étude exclusivement consacrée à cette question.

Enquête sur les compétences médiatiques de la population suisse

Une première étude commanditée par l’Office fédéral de la communication (OFCOM) vise à combler cette lacune. Elle a été réalisée par l’institut Politools en collaboration avec le Kompetenzzentrum für Public Management (KPM) de l’Université de Berne et l’Institut Public Sector Transformation (IPST) de la Berner Fachhochschule (FH) et publiée en décembre 2022.

Cette étude apporte une variété de renseignements essentiels sur les compétences médiatiques, les comportements et les attitudes de la population suisse vis-à-vis de l’actualité politique et sociale ainsi que sur sa compréhension du rôle des médias dans la démocratie helvétique.

L’étude menée par les chercheurs Jan Fivaz et Daniel Schwarz a porté sur les déclarations de 3’000 personnes représentatives de la population suisse germanophone et francophone âgées de 18 ans et plus (dont 25% en Suisse romande). L’enquête, effectuée en juin 2022, comportant une quarantaine de questions, a été réalisée par le moyen d’une plateforme en ligne permettant de refléter de manière réaliste les spécificités des médias numériques. Pour des raisons méthodologiques, la population étrangère résidente qui était sous-représentée n’a pas été prise en compte dans la plus grande partie de l’étude, c’est pourquoi les résultats concernent la population de nationalité suisse.

La méthodologie, la structure et le contenu du questionnaire ont été reprises d’une étude conduite en Allemagne en 2020 (Meßmer et al, Stiftung Neue Verantwortung) et adaptée au contexte helvétique alémanique et romand.

Le concept de compétences médiatiques en matière d’actualités et d’informations est défini comme «la compréhension de l’importance et du fonctionnement des espaces publics numériques pour une démocratie; la volonté de s’informer sur les événements politiques pertinents; ainsi que les compétences technologiques, sociales et cognitives pour trouver, reconnaître, analyser, vérifier, évaluer, développer, commenter et partager des informations et des nouvelles, afin de participer en tant que citoyen-ne à des espaces publics démocratiques numériques» (Meßmer et al, traduction de l’auteur).

L’indice global de compétences médiatiques retenu se compose des résultats agrégés de cinq domaines de compétences:

1. Navigation dans l’espace numérique

2. Evaluation de la qualité journalistique des informations

3. Vérification des faits (fact-checking)

4. Communication appropriée dans l’espace numérique

5. Connaissance du système médiatique suisse

Une sixième dimension indépendante, l’attitude civique (qui ne fait pas partie de l’indice global) a en outre été mise en regard avec les compétences médiatiques. Cette dimension concerne la reconnaissance de l’importance de la liberté d’expression, de l’indépendance des médias et du journalisme pour la démocratie. Elle comprend aussi la volonté de s’informer activement sur l’actualité politique et sociale, la confiance dans les institutions démocratiques et les valeurs du journalisme indépendant. L’attitude civique manifeste l’orientation vers les valeurs fondamentales de la démocratie.

Le questionnaire, adapté au contexte médiatique alémanique et romand, comprend une auto-évaluation qui porte sur l’intérêt pour les actualités politiques et sociales, les affinités politiques, la consommation des médias et la confiance qui leur est accordée. La connaissance du rôle des médias en Suisse est aussi auto-évaluée. Finalement, les connaissances et les compétences des personnes interrogées sont évaluées par une série de questions portant sur la fiabilité des informations transmises par différents supports numériques et la confiance que l’on peut prêter à leur source.

Les données relatives à un grand nombre de questions sont fournies par des copies d’écran, ce qui implique une familiarité avec l’espace numérique de l’information en Suisse et la capacité à interpréter les codes visuels des documents fournis. En effet, l’aptitude à identifier le genre d’information et la source du message à partir d’indices iconiques et textuels du dispositif de communication ont une importance cruciale pour l’évaluation du contenu des messages proposés.

Une riche variété de supports et de situations ordinaires que l’on peut rencontrer quotidiennement lorsque l’on consulte de l’information en ligne ont été proposées à l’analyse des répondant-es: médias en ligne (20 Minutes, LeMatin.ch, Le Temps, RT France – Russia Today), média d’entreprise (BlueNews), plateformes de partage de vidéo (Youtube), réseaux sociaux (Instagram, Twitter, Facebook) et moteur de recherche (Google). C’est ainsi que des documents relevant du journalisme, des relations publiques ou du divertissement ont été soumis aux répondant-es, mais aussi de la publicité, des opinions et de fausses informations (fake news). Il s’agissait de reconnaître l’intention de la communication, d’identifier la source et d’interpréter le contenu du message.

Une grande partie du questionnaire mobilisait donc des compétences de lecture multimodale reposant sur une connaissance pratique des situations susceptibles d’être couramment rencontrées lors de l’utilisation de médias numériques aujourd’hui en Suisse.

Résultats de l’enquête: indice global de compétences médiatiques

Les données récoltées et les analyses réalisées par Jan Fivaz et Daniel Schwarz sont très riches. Dans cet article, nous nous intéresserons plus particulièrement aux compétences médias de la population en Suisse romande.

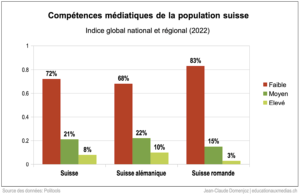

Les résultats de l’enquête menée auprès de la population suisse sont très inquiétants. Les personnes interrogées ont donné en moyenne un tiers de réponses correctes. La répartition en cinq niveaux met en évidence la proportion importante des répondant-es dont les compétences médiatiques sont faibles 41% et très faibles 31% en Suisse. A l’inverse, les niveaux de compétences élevé et très élevé représentent ensemble seulement 8%, tandis que 21% des répondante-es disposent d’un niveau de compétences moyen (voir le graphique).

La répartition du score global de compétences médiatiques en fonction de différentes catégories sociodémographiques révèle des différences marquées. Tout d’abord entre les régions linguistiques.

Première découverte, les résultats en Suisse alémanique sont bien meilleurs qu’en Suisse romande (voir le graphique). C’est ainsi que seulement 18% des répondant-es en Suisse romande disposent de compétences médiatiques moyennes ou élevées (respectivement 15% et 3%), alors qu’elles sont 32% en Suisse alémanique (22% et 10%), près du double. A l’inverse, la part de celles et ceux qui n’ont que de faibles compétences médias sont respectivement 83% et 68%, une différence notable de 15%.

Des résultats contrastés selon la région (âge, formation, sexe)

Le questionnaire portant sur des situations d’utilisation concrète de médias susceptibles d’être rencontrées en ligne, on pouvait s’attendre à ce que la culture médiatique numérique soit plus grande chez de jeunes adultes que chez des personnes plus âgées.

C’est la tendance générale constatée en Suisse alémanique, mais pas en Suisse Romande (voir le graphique). Ce qui frappe, c’est que les jeunes en Suisse romande ont obtenu les plus mauvais résultats de toutes les tranches d’âge. Seulement 12% disposent de compétences médiatiques moyennes ou élevées, alors qu’à l’inverse la part des répondant-es dont le score est faible ou très faible atteint 88%. Par contraste, en Suisse alémanique, la proportion des répondant-es âgées de 18 à 29 ans dont les résultats sont moyens ou élevés est trois fois plus grand qu’en Romandie (respectivement 36% et 12%). On constate que le score de compétences médiatiques le plus élevé se rencontre dans la population âgée de 30 à 44 ans dans les deux régions linguistiques (respectivement 22% et 38%).

Comment comprendre de telles différences régionales? On aurait pu s’attendre à ce que la mise en oeuvre du Plan d’études romand introduit dès 2011 – ainsi que subsidiairement la Semaine des médias à l’école – produisent quelques effets bénéfiques régionaux vu qu’une partie significative des répondant-es âgé-es de 18 à 29 ans ont pu bénéficier de cet enseignement pendant leur scolarité.

S’agissant de culture médiatique numérique, on pouvait se figurer que le niveau de formation soit corrélé au niveau des compétences. Cela se vérifie pour la Suisse alémanique, mais seulement pour les personnes disposant d’un niveau élevé de formation en Suisse romande.

En Suisse alémanique le score de compétences médiatiques progresse régulièrement avec le niveau de formation: 11 % de compétences moyennes ou élevées pour les personnes issues de l’école obligatoire, 27% pour les personnes du secondaire II et 46% pour les titulaires d’un diplôme de formation supérieure (voir le graphique). En Suisse Romande, en revanche, le score de compétences se situe autour de 10% pour les deux premiers groupes et de 29% pour les titulaires d’un diplôme de formation élevé.

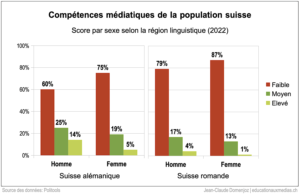

En ce qui concerne les résultats selon le sexe, on observe une grande différence d’acquisition de compétences médiatiques tant en Suisse alémanique qu’en Suisse romande entre les hommes et les femmes.

Le score de compétences moyennes ou élevées des hommes est d’environ un tiers plus élevé que celui des femmes. Pour les hommes 39% et les femmes 24% en Suisse alémanique, respectivement 21% et 14% en Suisse romande (voir le graphique).

Ainsi, tant en ce qui concerne l’âge, le niveau de formation et le sexe, on observe des différences importantes d’acquisition de savoirs et de compétences médiatiques selon les régions linguistiques.

Intérêt pour l’actualité et compétences médias

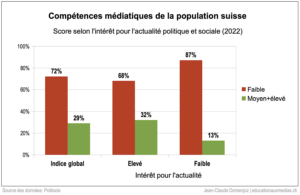

L’intérêt pour l’actualité relative aux événements politiques et sociaux a-t-il une relation avec le niveau de compétences médiatiques des répondant-es?

Oui, c’est le cas selon cette étude. Les personnes qui ont déclaré être très intéressées ou plutôt intéressées par les nouvelles politiques et sociales sont 32% a avoir obtenu des résultats moyens ou élevés (voir le graphique). C’est un peu plus que l’indice global (29%). En revanche les personnes pas intéressées par l’actualité sont seulement 13% a avoir obtenu des résultats moyens ou élevés et sont donc 87% a n’avoir que de faibles compétences médias. C’est notablement plus que la moyenne helvétique dans l’indice global de 72%.

Les résultats sont différents selon les régions linguistiques. En Suisse alémanique, les répondant-es intéressé-es par l’actualité politique et sociale qui ont obtenu des résultats moyens ou élevés sont 36%, alors qu’en Suisse romande ils ou elles ne sont que 20%. C’est dans les deux régions légèrement mieux que l’indice global (respectivement 32% et 18% – voir plus haut l’indice global national et régional).

Dans les deux régions linguistiques avoir peu d’intérêt pour l’actualité va de pair avec un niveau moindre de compétences médiatiques (respectivement 15% et 10%), et donc une proportion importante de personnes qui ont un niveau de compétences médiocre, 85% en Suisse alémanique et 90% en Suisse romande. Bien plus que le score global national (72%).

Connaissances générales relatives aux médias sociaux

Les plateformes de médias sociaux et de messagerie instantanée sont très utilisées, souvent quotidiennement, par une large part de la population suisse. En 2021, 62% de la population suisse âgée de plus de 15 ans participaient à un réseau social, dont 91% des personnes de 15 à 29 ans, 71% des 30-59 ans et 28% des 60 ans et plus (Office fédéral de la statistique).

L’enquête s’étant déroulée en ligne, on peut donc supposer que le panel était plus familier de l’usage des plateformes de réseaux sociaux que l’ensemble de la population suisse, en particulier la plus âgée. Le niveau d’utilisation et de notoriété des plateformes de médias sociaux et de messagerie instantanée du panel étaient de 80% ou plus. Par exemple, Whatsapp était utilisé par 90% des répondant-es, Youtube 73%, Facebook 61%, Instagram 47%, Twitter 15%.

Il est intéressant de voir quels ont été les résultats à une question qui portait sur les spécificités générales des plateformes de réseaux sociaux. Le niveau de connaissance de l’usage des réseaux sociaux a été évalué en proposant six énoncés qui pouvaient être juste ou faux.

Question 41 (Fivaz et Schwarz, 2022):

41) Vous trouverez ci-dessous six affirmations sur l’utilisation des réseaux sociaux. Lesquelles sont correctes ?

– «Les opérateurs de réseaux sociaux ont le droit de supprimer mes contributions si le contenu ne leur convient pas.»

– «Si je signale une publication sur les réseaux sociaux comme étant une fausse nouvelle, celle-ci sera supprimée de la plateforme dans les 24 heures.»

– «Si j’insulte quelqu’un en ligne, la loi prévoit des sanctions moins sévères que si je le dis directement en face.»

– «Si j’aime (like) une publication sur les médias sociaux, il y a plus de chances que mes amis la voient également.»

– «Si je commente sur Facebook un post du journal télévisé, des inconnus peuvent le voir et y réagir.»

– «Les contre-vérités postées en ligne sont moins graves que celles qui apparaissent dans la presse ou à la télévision, car elles peuvent être supprimées à tout moment.»

En moyenne, les personnes interrogées ont évalué correctement trois à quatre énoncés sur les six (3,6). La différence entre les taux de réponses positives les plus élevés et les plus bas n’est pas très marquée quelles que soient les variables sociodémographiques (âge, niveau de formation, sexe). Cependant, les répondant-es dont le niveau de compétences médiatiques est le plus bas (indice global) ont en moyenne évalué correctement un peu plus de la moitié des énoncés proposés, soit 3,2 sur 6, tandis que celles et ceux dont le niveau est le plus élevé en ont évalué correctement 5,3, et 4,6 pour le taux moyen de compétences médiatiques.

Cependant, comme dans les évaluations précédentes, la population Suisse alémanique a un taux de réponses correctes plus élevé (3,7) que celle de Suisse romande (3,4). Mais contrairement à ce que l’on pourrait attendre, les différences selon les générations sont peu marquées dans les deux régions linguistiques. C’est ainsi qu’en Suisse romande, les jeunes (18-29 ans) ont évalué en moyenne correctement 3,4 énoncés, tandis que les personnes âgées 60 ans et plus estimaient correctement 3,2 énoncés.

Mais la connaissance de quelques caractéristiques des réseaux sociaux n’implique pas forcément leur usage adéquat comme on va le voir.

Comportement à privilégier après avoir relayé une fake news

Une question relative aux réseaux sociaux portait sur la réaction donnée par la personne interrogée après avoir découvert qu’elle avait relayé sur Whatsapp une fausse information accompagnée d’une vidéo:

Question 42 (Fivaz et Schwarz, 2022):

«Supposons que vous ayez découvert après coup que vous avez relayé une fausse information avec une fausse vidéo sur WhatsApp. Quelle serait votre réaction la plus spontanée et la plus probable?».

Plusieurs énoncés étaient proposés qui se résumaient à deux alternatives: «je ne ferais rien» ou «je ferais savoir qu’il s’agit d’une fausse information à mes amis et/ou le signalerais sur la plateforme de médias sociaux».

Exemples:

«Je ne ferais rien en espérant que personne ne remarque mon erreur.»

ou

«Je ferais savoir à tous ceux à qui j’ai transmis le message qu’il s’agit d’une fausse information.»

Le choix d’une réponse adéquate parmi les propositions suffisait pour obtenir un point. Cette question évaluait donc une attitude, plutôt qu’une compétence ou un savoir. Signaler les contenus mensongers ou inappropriés est une recommandation de base universellement considérée comme un comportement adéquat sur l’Internet.

Les options «je ne ferais rien en espérant que personne ne remarque mon erreur, ou pour ne pas attirer encore plus l’attention sur les fausses informations, ou encore car je pars du principe que mes connaissances s’en rendront compte par elles-mêmes» révèlent une conduite particulièrement inappropriée dans le cyberespace alors que les thèmes de la désinformation et des violences sont largement discutées et l’objet de recommandations depuis de nombreuses années.

Malgré l’évidence de la réponse appropriée à donner à cette question, 13% des répondantes ont opté pour ne rien faire. Mais, l’étude des données révèle des différences notables selon l’âge et le niveau de formation.

En Suisse romande, un quart des répondant-es âgé-es de 18 à 29 ans (25%) on opté pour ne rien faire, alors que les personnes de 60 ans et plus ne sont qu’une sur vingt (6%) à avoir choisi une telle option (voir le graphique). En Suisse alémanique, comme en Suisse romande, la proportion de répondant-es qui ont choisi de ne rien faire pour corriger la diffusion d’une fausse nouvelle accompagnée d’une vidéo diminue avec l’âge, 20% des 18-29 ans et 9% des 60 ans et plus.

Tant en Suisse alémanique qu’en Suisse romande, l’option de ne rien faire est aussi plus marquée chez les personnes peu éduquées issues de l’école obligatoire, respectivement 19% en Suisse alémanique et 16% en Suisse romande, tandis que la part des personnes disposant d’un diplôme de formation supérieure est moindre, 13% et 10%.

Une étude qui lève une partie du voile sur la réalité

L’analyse des compétences médias et de l’attitude par rapport à la diffusion d’une fausse nouvelle selon les caractéristiques sociodémographiques habituelles révèle que les germanophones, les hommes et les personnes qui disposent d’un niveau d’éducation plus élevé ont obtenu de meilleurs résultats que les francophones, les femmes et les personnes qui n’ont qu’un faible niveau d’éducation.

En ce qui concerne l’âge, chaque groupe d’âge en Suisse alémanique a obtenu de bien meilleurs résultats qu’en Suisse romande. Les jeunes adultes Suisse romands (18-29 ans) se distinguent par la faiblesse de leurs compétences médiatiques (12% disposent de compétences moyennes, 0% de compétences élevées), mais aussi par la part importante de celles et ceux qui ont opté pour ne rien faire après la diffusion d’un contenu mensonger (25%).

Ces piètres résultats, outre la nécessité de réaliser rapidement les actions éducatives indispensables à large échelle, devraient inciter à rechercher de nouvelles pistes susceptibles de favoriser le développement de ces compétences spécifiques. Le développement de l’intérêt pour l’actualité politique et sociale pourrait être un moyen d’étendre et de fortifier les connaissances et les compétences médiatiques de la population dans son ensemble, car on a vu que les personnes intéressées par les nouvelles obtenaient un meilleur score.

Une problématique de lecture

Les résultats de cette enquête sur les compétences médiatiques peuvent être rapprochés de l’enquête PISA sur la compréhension de l’écrit réalisée en 2018. Cette enquête internationale avait mis en évidence la forte baisse des résultats en lecture en Suisse. Un élève sur quatre (24%) n’avait pas atteint le niveau 2 défini par les concepteurs de l’épreuve comme «le niveau minimal de compétences à partir duquel on peut participer effectivement et de façon fructueuse à la vie courante». La réalisation du test sur ordinateur avait été mise en cause par des experts pour expliquer ce résultat.

Pour la première fois, le test PISA de compréhension de l’écrit se déroulait en contexte numérique et nécessitait la mise en oeuvre de compétences de lecture multimodale. Pour les concepteurs de cette enquête internationale il s’agissait de tenir compte de l’évolution des pratiques de lecture influencées par l’utilisation des médias numériques (Communiqué de presse, SEFRI).

Dans un article, j’avais montré que les résultats particulièrement faibles de compréhension de l’écrit en Suisse romande lors de l’enquête PISA 2018 étaient liés au fait qu’une proportion élevée d’élèves n’utilisaient jamais d’appareils numériques pendant les cours. Plus d’un sur deux selon les disciplines. Dans la langue de scolarisation, qui est directement en lien avec le test de lecture, la non utilisation concernait 58% des élèves helvétiques et 72% en Suisse romande (lire mon article). On peut donc suspecter les effets à distance lors de cette enquête des réticences du corps enseignant à encadrer l’usage par les élèves des appareils numériques connectés en classe, pourtant largement disponibles dans les écoles bien avant cette époque.

Nécessité d’évaluer les politiques d’éducation aux médias

Cette première étude commanditée par l’Office fédéral de la communication (OFCOM) ouvre une fenêtre sur la réalité des connaissances médiatiques et des comportements dans l’espace numérique de la population suisse.

L’évaluation des connaissances et des compétences médias ainsi que des comportements dans le cyberespace est essentielle pour piloter les politiques éducatives et de formation, ainsi que pour définir les besoins de la société. C’est pourquoi il serait souhaitable de répéter régulièrement cette enquête les prochaines années, ainsi que de multiplier de telles investigations auprès de populations spécifiques. En particulier les jeunes au sortir de la scolarité obligatoire, pour mesurer les effets des politiques éducatives des cantons en matière d’éducation aux médias numériques.

Comme on l’a vu, les actions éducatives visant à développer à la fois la curiosité pour l’actualité politique et sociale et l’approfondissement des connaissances médiatiques semblent une voie prometteuse.

(A ce sujet, lire mes articles: «La vague de désaffection de la presse s’étend à toute la population», 3 décembre 2024, «Les journalistes en classe, quelles perspectives pour l’éducation aux médias», 29 septembre 2022, et «L’enquête PISA 2018 révèle la faible utilisation des équipements numériques par les élèves à l’école», 29 janvier 2020.)

Mes vifs remerciements aux chercheurs de l’Institut Politools (Political Research Network, Berne) pour l’extraction de données réalisée à mon intention.

Références

> La Tribune de Genève, Meta met fin à son programme de fact-checking aux États-Unis, 7 janvier 2025.

> Nathalie Lacelle et Monique Lebrun, La littératie médiatique multimodale: réflexions sémiologiques et dispositifs concrets d’application, 2014, forumlecture.ch.

> Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Jeunes et médias – Plateforme nationale de promotion des compétences médiatiques.

> Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), Formation générale MITIC – Premier cycle / Deuxième cycle / Troisième cycle, 2010.

> Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), Le Plan d’études romand s’enrichit de l’Éducation numérique, Communiqué de presse du 22 avril 2021.

> Die drei Regionalkonferenzen der Deutschschweiz, Medien und Informatik.

> Jan Fivaz et Daniel Schwarz, Die Medienkompetenz der Schweizer Bevölkerung – Eine repräsentative Pilotstudie für die deutsch- und französischsprachige Schweiz, Bern, Politools (Political Research Network), décembre 2022.

> Anna-Katharina Meßmer, Alexander Sängerlaub und Leonie Schulz, “Quelle: Internet”? Digitale Nachrichten- und Informationskompetenzen der deutschen Bevölkerung im Test, Berlin, Stiftung Neue Verantwortung, 2021.

> Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), Publication des résultats PISA 2018, Communiqué de presse, 3 décembre 2019.

Les sites et documents ont été consultés le 13 février 2025

Modèle pour citer cet article:

Domenjoz J.-C., «Première évaluation des compétences médias de la population suisse», Éducation aux médias et à l’information [en ligne], 13 février 2025, consulté le date. https://educationauxmedias.ch/premiere-evaluation-des-competences-medias-de-la-population-suisse

Cet article concerne le domaine Médias, images et technologies de l’information et de la communication (MITIC) – Éducation aux médias et à l’information (EMI) – Media and Information Literacy (MIL) | Éducation numérique | educationauxmedias.ch